Auszug

aus A. Haarmann: »Über das Eisenbahngeleise«

Geschichte

der Geleise-Systeme

Eisenbahnschienen

Steinschwellen

- Systeme

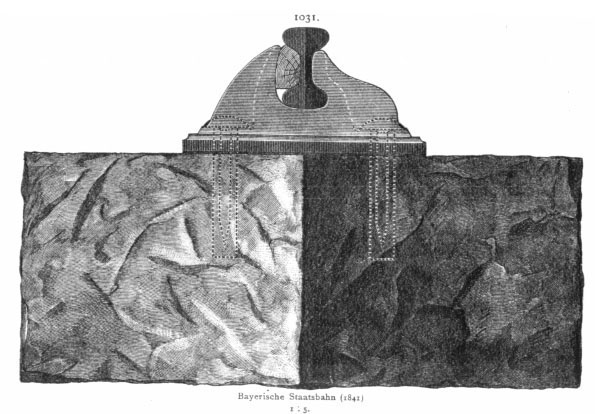

"Beim Bau der ersten bayerischen Staatsbahn im Jahre 1841

[Nürnberg-Fürth war eine Privatbahn. JR] wurden in

Einschnitten und auf niedrigen, schon hinlänglich gefestigten

Dämmen Steinquardern überall in Anwendung gebracht, wo

solche billig zu beschaffen waren

Die doppelköpfigen Schienen hatten ein Gewicht von 12 Pfund p.

Fuß (23 kg p. m) bei 17 1/2' (5,11 m) Länge. Außer

an ihren Endpunkten war jede Schiene fünfmal unterstützt.

Stoßstühle und Zwischenstühle wogen 20 5/8 Pfund

(11,55 kg) bezw. 15 7/8 Pfund (8,89 kg); sie waren durch Holzdübel

und Nägel befestigt.

Durch Überlappung der Schienenenden sollten die Übelstände

der Stoßquerfuge vermieden werden (Fig. 1031, 1032).

|

D er

hierdurch erzielte Erfolg war nur gering, weshalb der größere

Theil der Bahn mit stumpf stoßenden Schienenenden ausgeführt

wurde. Bei späterer Einführung einer im Fahrkopf

verstärkten Schiene suchte man nochmals durch Auslappung der

Enden die Stoßfuge aufzuheben, ohne jedoch damit besseren

Erfolg zu erzielen. er

hierdurch erzielte Erfolg war nur gering, weshalb der größere

Theil der Bahn mit stumpf stoßenden Schienenenden ausgeführt

wurde. Bei späterer Einführung einer im Fahrkopf

verstärkten Schiene suchte man nochmals durch Auslappung der

Enden die Stoßfuge aufzuheben, ohne jedoch damit besseren

Erfolg zu erzielen.

Die

Steinwürfel waren 583 mm lang und breit, 291 mm hoch; ihre

Lage in dem Geleise war eine diagonale, und die Neigung betrug in

Geraden und mäßigen Kurven 1 : 20 gegen die Lothrechte.

In Kurven mit Radien unter 2000' (584 m) gab man nur dem

Außenstrange eine Neigung von 1 : 8.

Die in einer Anzahl von insgesamt 280.000 Stück auf den

bayerischen Staatsbahnen verwendeten Steineinzelschwellen habe,

soweit sie aus Keuper-Sandstein hergestellt waren, keine

befriedigenden Ergebnisse geliefert. In Folge der geforderten

raschen Bauausführung waren trotz aller angewandten Sorgfalt

und Aufsicht doch viele zu weiche Sandsteinwürfel in die Bahn

gekommen, welche den Witterungseinflüssen und der Last der

Züge nicht zu widerstehen vermochten. Außer dem

Springen der Steine traten, besonders in den vielen Kurven mit

starkem Gefällen, Verschiebungen oder Senkungen ein, welche

gefahrdrohende Spurerweiterungen und Ausbiegungen der

Schienenstränge mit sich brachten. Im Winter machten

zahlreiche sogenannte Frostbeulen den Betriebsbeamten große

Sorge. Die Steinschwellen waren es freilich nicht allein, welche

die schlechte Geleiselage hervorgebracht hatten; auch die

ursprünglich zu schwach gewählten Schienen verbogen sich

oder zerbrachen in ihren Auslappungen; sie bekamen in den

Fahrflächen Verdrückungen und verursachten einen höchst

unruhigen Gang der Fahrzeuge. Die Verwaltung der bayerischen

Staatsbahnen veranlasste eine ausgedehnte Entwässerung des

Unterbaus mittelst Sickerdohlen (Link

einfügen auf Bild) oder Drainröhren, sowie die

Umdrehung der Steine aus der diagonalen in die parallele Lage, die

Ergänzung oder Erneuerung der mangelhaften Kies- und

Schotterbettung und die Verlaschung der Schienen nach erfolgtem

Abschneiden der Auslappungen. Außerdem erhielten die

Schienestöße und zum Theil auch die Mitten der Schienen

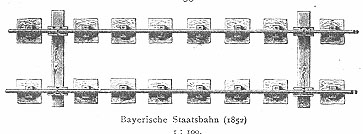

noch eine Holzquerschwellen-Unterlage (Fig. 1033); kurz, es wurden

alle Vorkehrungen getroffen, von denen man eine gute Geleiselage

erwarten zu dürfen glaubte.

|

|

A llein

das Stuhlsystem hatte, selbst wenn die benutzbar gebliebenen

Sandsteine und Granitschwellen vorübergehend eine ruhigere

Lage gewannen, doch noch andere Mängel im Gefolge. Die

Holzdübel zerrieben sich oder zersplitterten, sobald sie in

ihrer Festigkeit durch Fäulnis oder zu starkem Druck eine

Beeinträchtigung erfuhren, und damit wurden auch die in die

Dübel eingetriebenen Nägel und mit diesen die

Schienstühle selbst häufig locker, sodass wiederholtes

ausbohre der Dübellöcher, Erneuerungen der

Befestigungstheile, der Steine un der Filzunterlagen, sowie

sonstige Unterhaltungsarbeiten die Instandhaltung des Unterbaues

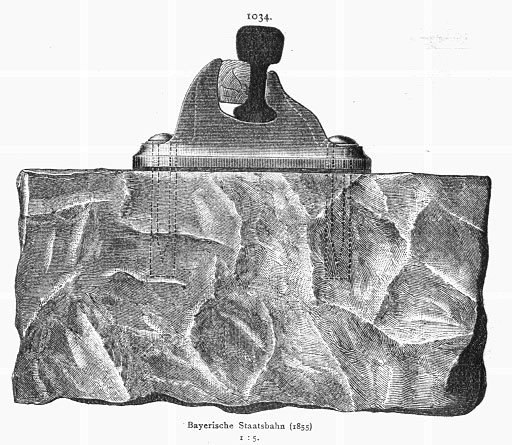

ungemein vertheuerten. Trotzdem befand sich ein

Steinschwellen-Oberbau mit Stuhlschienen auf der bayerischen

Westbahn in der Nähe von Bamberg noch bis 1886 im Betriebe

(Fig. 1034). llein

das Stuhlsystem hatte, selbst wenn die benutzbar gebliebenen

Sandsteine und Granitschwellen vorübergehend eine ruhigere

Lage gewannen, doch noch andere Mängel im Gefolge. Die

Holzdübel zerrieben sich oder zersplitterten, sobald sie in

ihrer Festigkeit durch Fäulnis oder zu starkem Druck eine

Beeinträchtigung erfuhren, und damit wurden auch die in die

Dübel eingetriebenen Nägel und mit diesen die

Schienstühle selbst häufig locker, sodass wiederholtes

ausbohre der Dübellöcher, Erneuerungen der

Befestigungstheile, der Steine un der Filzunterlagen, sowie

sonstige Unterhaltungsarbeiten die Instandhaltung des Unterbaues

ungemein vertheuerten. Trotzdem befand sich ein

Steinschwellen-Oberbau mit Stuhlschienen auf der bayerischen

Westbahn in der Nähe von Bamberg noch bis 1886 im Betriebe

(Fig. 1034).

|

Seit Anfang der fünfziger Jahre benutzte die bayerische

Staatsbahn vorwiegend Holzschwellen, ohne die brauchbar geblieben

Steinschwellen aus den Geleisen zu entfernen. Die einer älteren

Formation angehöhrenden harten, sogenannten Findlingssandsteine

aus dem Spessart ließ man noch längere Zeit selbst zum

Ersatze abgängiger Holzschwellen zu.

Daneben entschloss sich dieselbe Verwaltung im Frühjahr 1850,

zunächst versuchsweise, dann aber in größerem

Umfange, breitfüßige Scheinen auf Granitsteinschwellen zu

verlegen (vergl. Fig. 1026, aus Harmann

kopieren).

|

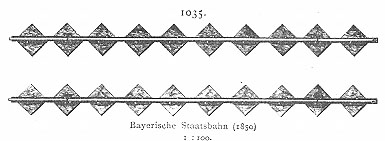

D ie

Schienenenden erhielten schmiedeeiserne Unterlagsplatten und eine

einfache Verlaschung; ihre Befestigung wurde auf den Stoßschwellen

mit vier, auf den Zwischenschwellen mit je zwei Hakennägeln

bewirkt (Fig. 1035). ie

Schienenenden erhielten schmiedeeiserne Unterlagsplatten und eine

einfache Verlaschung; ihre Befestigung wurde auf den Stoßschwellen

mit vier, auf den Zwischenschwellen mit je zwei Hakennägeln

bewirkt (Fig. 1035).

Dieser Oberbau verhielt sich wesentlich besser, als derjenige mit

Stuhlschienen. Anfangs der sechziger Jahre glaubte man sogar für

auswechselbedürftige Holzschwellen neue Gramitschwellen oder

Findlingssandsteinschwellen beschaffen zu sollen.

|

|

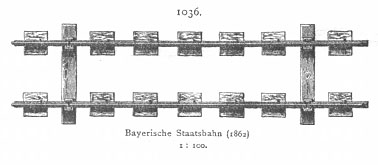

I n

den Kurven gab man dagegen im Interesse der Wahrung der Spur unter

dem Schienenstoße eichenen oder lärchenen Querschwellen

den Vorzug (Fig. 1036). Es kamen Ende der

sechziger Jahre auch schwebend verlaschte Stöße vor.

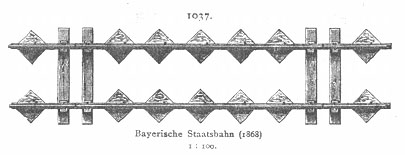

auf dem nächst dem Stoße liegenden Steinschwellen waren

eiserne Unterlagsplatten eingelassen, welche mit je drei

Hakennägeln, die zugleich den Schienenfuß festhielte,

befestigt wurden; in Kurven von weniger als 2000' (584 m ) Radius

lagen an den Stößen eichene Querschwellen, so dass auf

eine Geleiselänge von 21,33' (6,23 m) zwei Holzschwellen und

fünf Steineinzelschwellen kamen (Fig. 1037). n

den Kurven gab man dagegen im Interesse der Wahrung der Spur unter

dem Schienenstoße eichenen oder lärchenen Querschwellen

den Vorzug (Fig. 1036). Es kamen Ende der

sechziger Jahre auch schwebend verlaschte Stöße vor.

auf dem nächst dem Stoße liegenden Steinschwellen waren

eiserne Unterlagsplatten eingelassen, welche mit je drei

Hakennägeln, die zugleich den Schienenfuß festhielte,

befestigt wurden; in Kurven von weniger als 2000' (584 m ) Radius

lagen an den Stößen eichene Querschwellen, so dass auf

eine Geleiselänge von 21,33' (6,23 m) zwei Holzschwellen und

fünf Steineinzelschwellen kamen (Fig. 1037).

|

Holzquerschwellen - Systeme

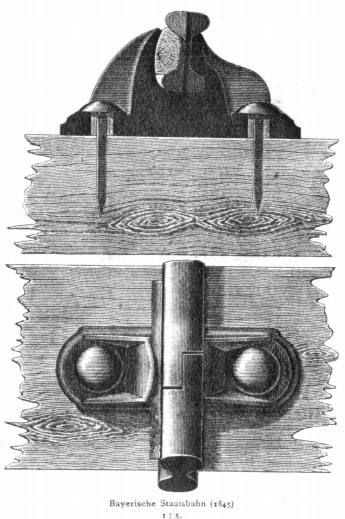

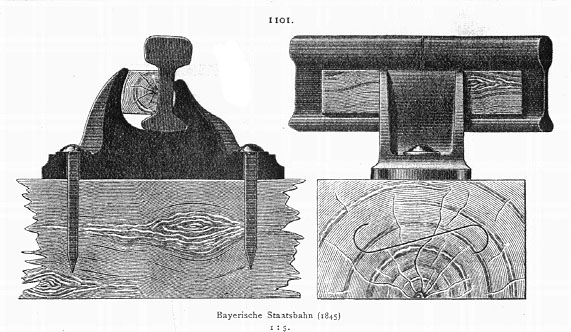

"Beim Ausbau der Bayerischen Staatsbahnlinien im

Jahre 1845 kam ein in manchen Beziehungen von dem für die

älteste Strecke dieser Bahn München-Augsburg

benutzten Pilzschienen-Geleise abweichender Oberbau zur Anwendung.

|

|

Als

Schienenunterlage wählte man für hohe Dämme und da,

wo sich Steine als zu theuer stellten, Holzquerschwellen. Die

Strecke Augsburg-Hof erhielt Stuhlschienen von 12 Pfund p. Fuß

(23 kg p. m) Gewicht bei 17 1/2 Fuß (5,11 m) Länge. Auf

dieser waren ein Stoßstuhl von 20 5/8 Pfund (11,55 kg) und 5

Zwischenstühle von je 15 7/8 Pf. (8,9 kg) vorgesehen; in

starken Steigungen war die Anzahl der Stühle entsprechend

größer

Anfangs der fünfziger Jahre besaßen die bayerischen

Bahnen bereits fünf Oberbausysteme. Von diesen war dasjenige

besonders charakteristisch, welches Schienen von 17,34' (5,06 m)

Länge mit Überlappung der Stoßenden besaß

(Fig. 1101 [rechts d. Red]). Ein anderes System hatte

unsymmetrische Stuhlschienen, deren Fahrköpfe wesentliche

Verstärkung aufwiesen; diese Schienen waren 14,43' (4,21 m)

lang und 16,16 Pf. p. Fuß (31 kg p. m) schwer (Fig. 1101)."

|

Der Schienenstoß

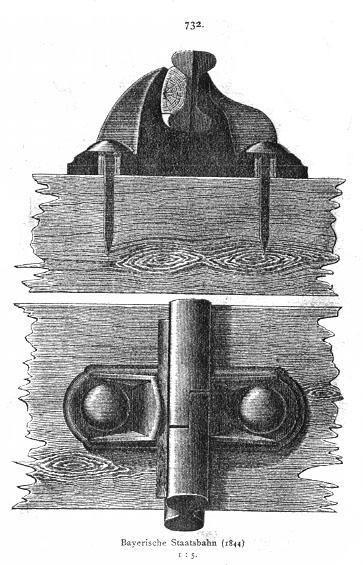

"In Deutschland ist die Bayerische Staatsbahn die einzige

gewesen, welche überlappte Schienenstöße in größerem

Maßstabe erprobt hat. Die Versuche begannen im Jahre 1844

[Hartmann steht damit im Widerspruch zu seiner obigen Ausführung,

d. Red], und es wurden in wenigen Jahren zusammen 390 km

Geleise der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn mit Doppelkopfschienen aus

weichem Holzkohleneisen theils auf Querschwellen, theils auf

Steinwürfeln mit dieser Stoßanordnung verlegt (Fig. 732).

Die Überblattung war auf das Gutachten des bauleitenden

Ingenieurs Pauli eingeführt worden, weil sich auf der

Nürnberg-Fürther Bahn herausgestellt hatte,

dass sich die dort versuchsweise, der hohen Kosten wegen aber nur in

beschränkter Zahl, eingebauten Schienenstöße mit

schräger Fuge bei der Befahrung weniger fühlbar machten,

als die stumpfen Schienenstöße. Der Ueberlappungstoß

hat sich aber auf der Bayerischen Staatsbahn nicht gut

gehalten. Nach kaum einjährigem Gebrauch begannen die Schienen,

welche damals ohne alle Verlaschung waren und in den Stühlen,

nur mittelst Holzkeile festgehalten wurden, an den Enden platt

gedrückt zu werden, wodurch an den Stößen

Vertiefungen und Spaltungen entstanden, welche ein

Umwenden der Schienen nothwendig machten.

|

D a

aber die derart beschädigten Schienenköpfe eine gute

Auflage im Stuhl trotz aller Bei- und Unterlagen von Blechstreifen

usw. nicht mehr fanden, so stellte sich der Verschleiß nur

noch schneller ein, und es mussten drei Schmiedefeuer beständig

damit beschäftigt werden, die auf beiden Seiten an den Enden

verdrückte Schienen wieder frisch zu verschweißen, um

sie wenigstens noch auf einige Jahre brauchbar zu erhalten. Im

ersten Jahr schien es, als ob sich diese Erscheinung auf die Fälle

beschränken werde, in welchen Steinwürfel, von denen

übrigens Tausende zersprengt wurden, die Unterstützung

bildeten; nach etwa drei Jahren stellten sich jedoch dieselben

Uebelstände auch bei den auf Holzquerschwellen ruhenden

Schienen ein. Die Ursache dieses so schnellen Vorganges erblickte

die Verwaltung theils in der Weichheit des belgischen Eisens,

theils in der Form der nur 0,16' (46,5 mm) langen Auslappung,

theils in der zu geringen Stärke der Schienenköpfe. Es

blieb deshalb nicht unversucht, auch auf der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn

Schienen mit verstärktem Kopfe und verstärkter

Auslappung zu verlegen. Nicht weniger als 85 km Geleise wurden

Ende der vierziger Jahre mit dieser Konstruktion ausgerüstet.

Die Reparaturen waren aber auch hier wesentlich kostspieliger, als

beim stumpfen Stoß, da sie nur durch Herstellung neuer

Auslappungen möglich waren, weshalb man diese Konstruktion im

Jahre 1851 ganz aufgab. a

aber die derart beschädigten Schienenköpfe eine gute

Auflage im Stuhl trotz aller Bei- und Unterlagen von Blechstreifen

usw. nicht mehr fanden, so stellte sich der Verschleiß nur

noch schneller ein, und es mussten drei Schmiedefeuer beständig

damit beschäftigt werden, die auf beiden Seiten an den Enden

verdrückte Schienen wieder frisch zu verschweißen, um

sie wenigstens noch auf einige Jahre brauchbar zu erhalten. Im

ersten Jahr schien es, als ob sich diese Erscheinung auf die Fälle

beschränken werde, in welchen Steinwürfel, von denen

übrigens Tausende zersprengt wurden, die Unterstützung

bildeten; nach etwa drei Jahren stellten sich jedoch dieselben

Uebelstände auch bei den auf Holzquerschwellen ruhenden

Schienen ein. Die Ursache dieses so schnellen Vorganges erblickte

die Verwaltung theils in der Weichheit des belgischen Eisens,

theils in der Form der nur 0,16' (46,5 mm) langen Auslappung,

theils in der zu geringen Stärke der Schienenköpfe. Es

blieb deshalb nicht unversucht, auch auf der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn

Schienen mit verstärktem Kopfe und verstärkter

Auslappung zu verlegen. Nicht weniger als 85 km Geleise wurden

Ende der vierziger Jahre mit dieser Konstruktion ausgerüstet.

Die Reparaturen waren aber auch hier wesentlich kostspieliger, als

beim stumpfen Stoß, da sie nur durch Herstellung neuer

Auslappungen möglich waren, weshalb man diese Konstruktion im

Jahre 1851 ganz aufgab.

Im Uebrigen vertrat man in Deutschland lange Zeit den Standpunkt,

dass die Vermeidung der Querfuge am Stoß an und für

sich nicht diejenigen Vortheile biete, welche den damit

verbundenen Kosten entsprechen würden. Bereits im Jahre 1850

beschlossen die Techniker der deutschen Eisenbahnverwaltungen

gelegentlich ihrer ersten Zusammenkunft in Berlin, von einem

Schrägschneiden oder Ueberlappen der Schienen grundsätzlich

Abstand zu nehmen, und stellten in den Grundzügen für

die Gestaltung der Eisenbahnen Deutschlands in § 21 die

Bestimmung auf, dass die Schienenenden "normal"

abzuschneiden seien."

|

Das Eisenbahngeleis - Kritischer Teil

"Wie in manchen Ländern, beispielsweise in Amerika, die

großen Holzbestände zu der weitestgehenden Verwendung des

Holzes im Eisenbahngestänge führten, so war anderwärts

das reichliche Vorhandensein von leicht zu gewinnenden Steinmaterial

im wesentlichen die Veranlassung zur Verwendung von Steinen als

Einzelschwellen.

So wurden

in Bayern anfangs der 40er Jahre große Strecken nach englischem

und belgischem Muster mit Steinblöcken als Einzelschwellen

ausgerüstet. Allerdings gab man dabei dem Gestänge und

insbesondere den Steinunterlagen ganz andere Abmessungen, und diesem

Umstande ist es wohl zuzuschreiben, dass solche Geleise hier

verhältnismäßig lang erhalten geblieben sind.

Über das Verhalten dieses

Stuhlschienen-Oberbaues gibt ein Gleisstück lehrreiche

Aufschlüsse, dessen Einzelteile aus Altbeständen

zusammengesetzt werden mussten. Die Steinwürfel haben über

30 Jahre im Hauptgleise gelegen, während die Schienen von 1856

bis 1873 in einem Hauptgleise und von da ab bin 1886 in einem wenig

benutzten Nebengeleise im Betriebe gewesen sind.

|

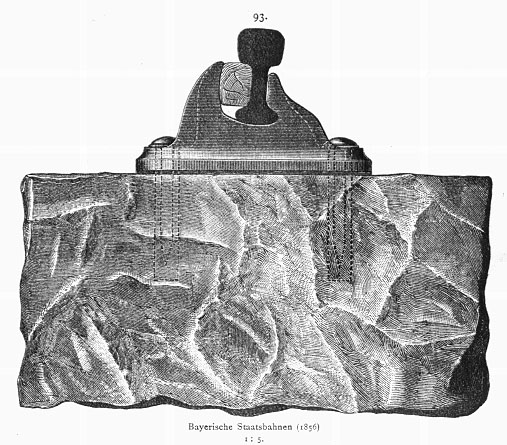

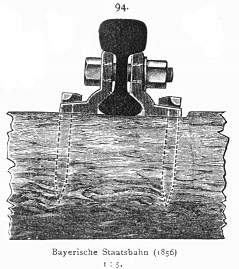

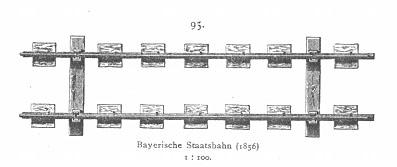

D ie

schweißeisenen Bullenkopfschienen von 17 1/2 Fuß

(6,225 m) Länge (Fig. 93 u. 94) waren in Geraden von 12, in

Kurven von 14 Steinwürfeln, und am Schienenstoße von

einer Holzquerschwelle unterstützt (Fig. 95). Die quadratisch

geformten Steine hatten eine Seitenlänge von 600 und eine

Höhe von 300 mm. Ein solches Geleis mit seinen schweren

Steinquardern, gusseisernen Stühlen und seiner für

damalige Zeit großen Auflagefläche von 7869 qcm/m

Geleis konnte wohl als ein festes, massives, ja unverwüstliches

Bauwerk angesehen werden. ie

schweißeisenen Bullenkopfschienen von 17 1/2 Fuß

(6,225 m) Länge (Fig. 93 u. 94) waren in Geraden von 12, in

Kurven von 14 Steinwürfeln, und am Schienenstoße von

einer Holzquerschwelle unterstützt (Fig. 95). Die quadratisch

geformten Steine hatten eine Seitenlänge von 600 und eine

Höhe von 300 mm. Ein solches Geleis mit seinen schweren

Steinquardern, gusseisernen Stühlen und seiner für

damalige Zeit großen Auflagefläche von 7869 qcm/m

Geleis konnte wohl als ein festes, massives, ja unverwüstliches

Bauwerk angesehen werden.

Da aber zwischen den Steinschwellen jeglicher Querverband fehlte,

sachgemäß wohl auch nicht angebracht werden konnte, und

die Steine sich dabei einseitig senkten, so konnten auf die Dauer

weder Spur- noch Seitenrichtung tadellos erhalten bleiben. Die

durch den Betrieb bedingten immer wiederkehrenden Erschütterungen

und die unsichere Lage des Geleises waren die Quelle umfangreicher

Unterhaltungsarbeiten.

|

|

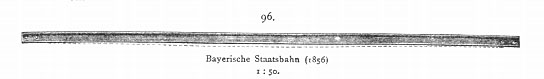

D as

Fahren auf dem starren Geleis konnte nicht anders als hart und

unbehaglich sein. Zwar wurden dadurch die erst später

angebrachten Holzschwellen die Schläge an den mit

Winkellaschen ausgerüsteten Stößen einigermaßen

gemildert; die Senkung der Schienenstöße und die

starken Krümmungen der Schienen (Fig. 96) konnten dadurch

aber nicht verhindert werden. as

Fahren auf dem starren Geleis konnte nicht anders als hart und

unbehaglich sein. Zwar wurden dadurch die erst später

angebrachten Holzschwellen die Schläge an den mit

Winkellaschen ausgerüsteten Stößen einigermaßen

gemildert; die Senkung der Schienenstöße und die

starken Krümmungen der Schienen (Fig. 96) konnten dadurch

aber nicht verhindert werden.

|

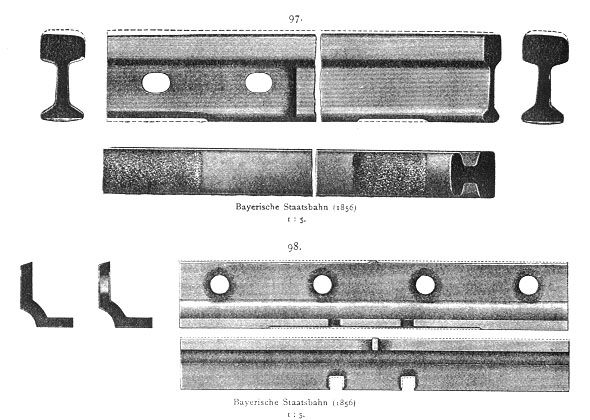

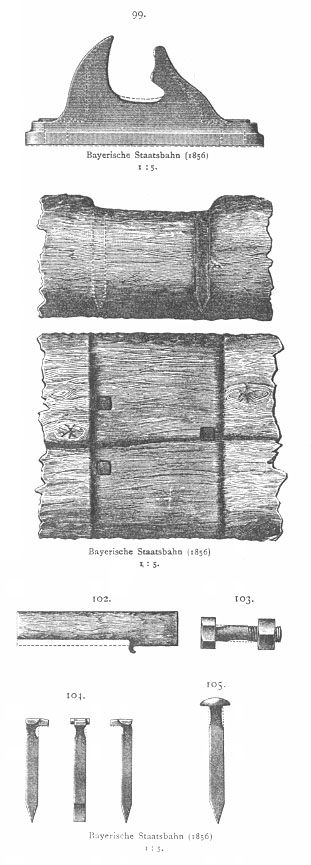

Alle Bestandteile des Geleises zeigten überaus deutliche Spuren

der Einwirkung des Betriebe. Schienen, Laschen und Stühle sind

an ihren gegenseitigen Berührungsstellen stark verschlissen

(Fig. 97 - 99)

|

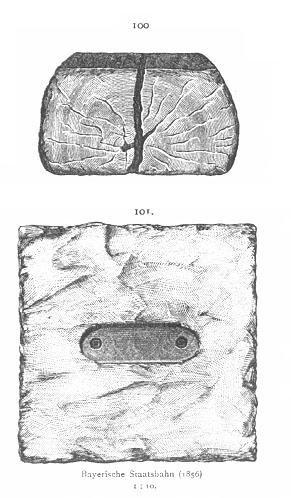

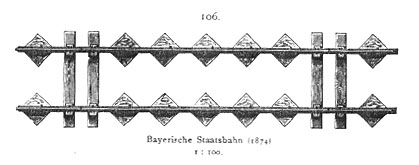

Unter

dem Einflusse der lotrecht schwingenden und waagerecht schiebenden

Bewegungen haben die Winkellaschen besonders gelitten (Fig. 98);

die Holzschwellen sind dadurch an der Auflagefläche ungefähr

20 mm abgenutzt und an den Enden geborsten (Fig. 100), während

die Steine an den Auflagestellen der Stühle nur geringen

Verschleiß erlitten haben (Fig. 101).

Ganz besonders scharf mussten nach einmal eingetretener Lockerung

die Befestigungsteile mitgenommen werden (Fig. 102 - 105). Dadurch

wurde das Wandern der Schienen begünstigt. Von der Wirkung

der Schiebungen in der Längsrichtung legen die Ausreibungen

an den Rändern der Klinkstellen in den Laschen sowie die

Verdrückung des Schaftes der Laschenschrauben Zeugnis ab.

|

|

Wenn man alle diese Umstände berücksichtigt, so begreift

man, dass bei der Befahrung des Geleises die Schienenstöße

erheblich mehr federn und in die Bettung eindringen mussten als die

Schienenmitten. Deshalb ist der Schluss gerechtfertigt, dass im

belasteten Zustande die Mehrzahl der Schienenstöße um

ungefähr 50 mm unter der Höhenlage der Schienenoberkannte

zwischen den Stößen sich befunden haben.

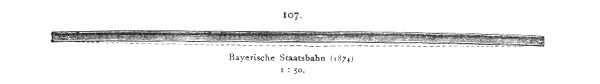

Nicht viel

bessere Erfahrungen machte die Bayerische Staatsbahn

mit ihren auf Steinblöcken verlegten Breitfußschienen.

Ein in der Anordnung mit schwebend verlaschten Stößen

erhaltenes Gleistück (Fig. 106) welches von 1874 bis 1882 in

einem Hauptgeleis und dann noch 4 Jahre in vielbenutzter Nebenstrecke

gelegen hat, lässt dies im Einzelnen verfolgen.

Die

Steinwürfel diese Geleises hatten früher bereits der

Stuhlschienen Verwendung gefunden. Daher mussten sie, wenn vorhandene

Nagellöcher wieder benutzt werden sollte, diagonal zur

Schienenrichtung geschwenkt werden, als Breitfußschienen mit

direkter Auflagerung zur Verwendung gelangten.

Vielleicht

hat man auch geglaubt, die Gesamtauflagefläche des Geleises

wegen der längeren Stützung, welche die Schienen auf den

Schwellen erfuhren, vermindern zu dürfen; da nämlich nur 5

Paar Steinschwellen und an Stoß zwei Holzquerschwellen

angeordnet waren, betrug dementsprechend auch die Auflagefläche

nur 6739 qcm/m Gleis.

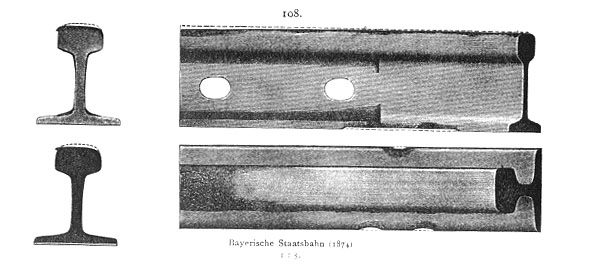

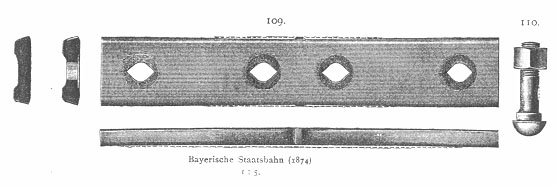

Die

lotrechte Durchbiegung der Schienen (Fig. 107), die Abnutzung der

Fahrfläche und der Verschleiß in den Laschenanlagen sowohl

der Schienen selbst (Fig. 108) als auch der Laschen und

Laschenschrauben (Figg. 109 u. 110) entsprechen nach Form und Maßen

fast genau den bei dem System mit Stuhlschienen beobachteten

Betriebseinwirkungen. Besonders deutlich tritt die Erbreiterung des

Kopfes am Schienenende hervor, welche zweifellos mit der im Vergleich

zur Schiene zu geringen Biegungsfestigkeit der beiden Flachlaschen

zusammenhängt.

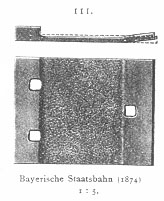

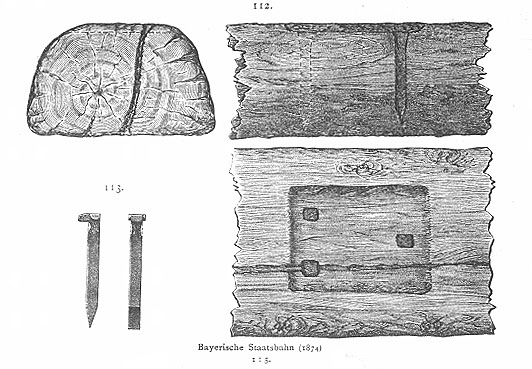

Durch die auf den hölzernen Stoßquerschwellen benutzten

eisernen Unterlagsplatten mit Außenrand ist offenbar den

Schwellen ein gewisser Schutz zu Teil geworden. Die Platten,

allerdings selbst stark verschlissen und verbogen (Fig. 111), haben

sich zwar in die Schwellen eingedrückt (Fig. 112), aber doch nur

ungefähr halb so tief als die mit Winkellaschen nachgerüsteten

Enden der Stuhlschienen bei festem Stoß ohne Unterlagsplatten

(vergl. Fig. 100). Ein Bersten der Holzschwellen durch eines

der Nagellöcher haben die Unterlagsplatten freilich nicht

verhüten können.

Da auch die Hakennägel durch den Schienenfuß (Fig. 113)

und umgekehrt der Schienenfuß durch die Hakennägel (Fig.

108) beträchtlich verschlissen sind, so musste die dadurch

hervorgerufene Lockerung das verhalten des Gleises auf die Dauer

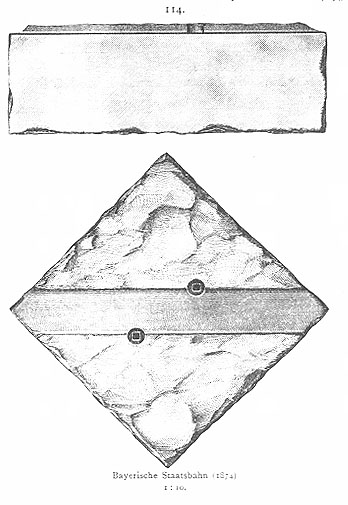

beeinträchtigen. Wie an den Stößen durch Einschaltung

von Holzschwellem, so suchte man im übrigen nicht ganz ohne

Erfolg durch Holzzwischenplatten die Starrheit der Steinschwellen zu

mildern (Fig. 114).

|

Das im Großen und Ganzen unzulängliche Verhalten auch

der Steinschwellen in größeren Abmessungen, sowie die

unverkennbaren großen Mängel der Holzlangschwellen und

die bis dahin verunglückten Versuche mit Eisenschwellen

mussten naturgemäß da führen, dass man in der

Hauptsache an den Holzquerschwellen, als dem kleineren Übel,

festhielt. So erklärt sich die Erscheinung, dass in den

ersten 3 Jahrzehnten nach Einführung der Lokomotiv-Eisenbahn

die Holzquerschwelle herrschend geblieben ist sowohl bei den

hauptsächlich in England eingebürgerten Stuhlschienen,

als auch bei den anderwärts mehr bevorzugten

Breitfußschienen. Die Bauausführung mit Holzschwellen

war eben bequemer und billiger, die Spurhaltung und die

Druckübertragung günstiger und die Schienenstützung

weniger starr. Freilich mussten die in der natürlichen

geringeren Haltbarkeit des Holzes begründeten Mängel mit

in Kauf genommen werden und man empfand von Jahr zu Jahr

dringender die Notwendigkeit, das Holz durch Imprägniren

haltbarer zu machen.

Das im Großen und Ganzen unzulängliche Verhalten auch

der Steinschwellen in größeren Abmessungen, sowie die

unverkennbaren großen Mängel der Holzlangschwellen und

die bis dahin verunglückten Versuche mit Eisenschwellen

mussten naturgemäß da führen, dass man in der

Hauptsache an den Holzquerschwellen, als dem kleineren Übel,

festhielt. So erklärt sich die Erscheinung, dass in den

ersten 3 Jahrzehnten nach Einführung der Lokomotiv-Eisenbahn

die Holzquerschwelle herrschend geblieben ist sowohl bei den

hauptsächlich in England eingebürgerten Stuhlschienen,

als auch bei den anderwärts mehr bevorzugten

Breitfußschienen. Die Bauausführung mit Holzschwellen

war eben bequemer und billiger, die Spurhaltung und die

Druckübertragung günstiger und die Schienenstützung

weniger starr. Freilich mussten die in der natürlichen

geringeren Haltbarkeit des Holzes begründeten Mängel mit

in Kauf genommen werden und man empfand von Jahr zu Jahr

dringender die Notwendigkeit, das Holz durch Imprägniren

haltbarer zu machen.

|

Weiter

geht's mit dem ersten Teil von H. Reuße: »Die

Bayerischen Staatseisenbahnen« oder zurück zu »Kleine

Gleisbaugeschichte«

![]()